【完全初心者向け】投資の始め方ガイド:投資の不安を感じた時に読み返したいシリーズ

「資産を守るために運用する必要性はわかったけど、投資って難しそう…」もしあなたがそう感じているなら、ぜひこの記事を読み進めてみてください。

投資の世界への第一歩を踏み出す前に知っておきたい「複利の効果」「長期投資の重要性」「分散投資の原則」という3つの基本を、難しい専門用語は使わず、具体的な例や図解を交えながら分かりやすく記載します。

まだ前回を読んでいない方はこちらから:第一回 預金だけではだめ?そもそも投資が必要な理由

雪だるま式にお金が増える!?「複利の効果」

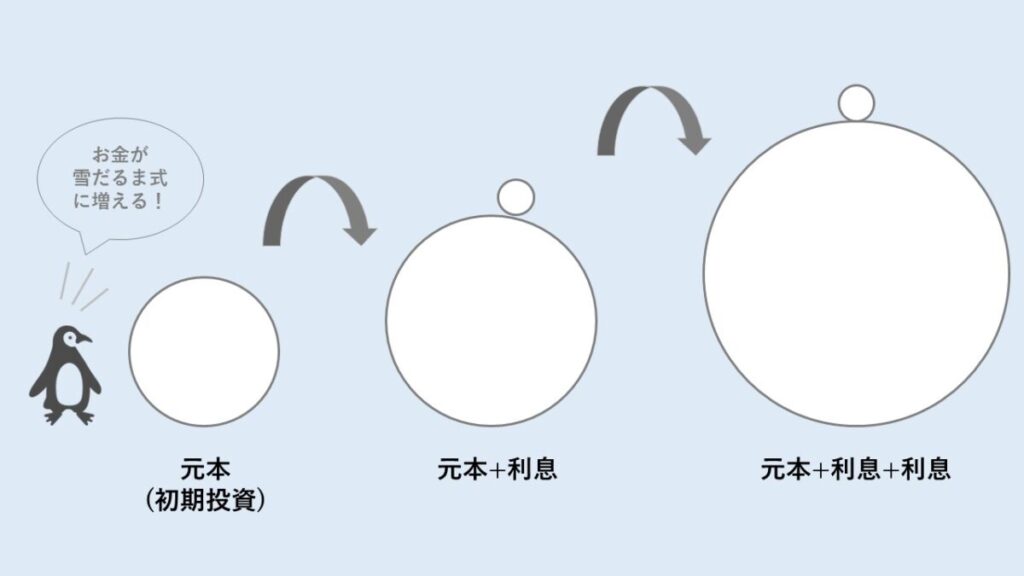

突然ですが、坂道を転がる雪だるまを想像してみてください。最初は小さくても、転がるうちに雪を巻き込み、どんどん大きくなりますよね。

実は、投資の世界にもこれと似たような現象があります。それが、運用において非常に重要な考え方である「複利(ふくり)」です。

複利って何?

複利とは投資によって得た利益を元本に加えて、さらにその増えたお金にも利益がつく考え方のこと。例えるなら、雪だるまが巻き込んだ雪が、次の雪を巻き込むための土台になるようなイメージです。

例えば、10万円を投資して、1年後に5%の利益が出たとしましょう。すると、資産は10万5千円になります。

単利(たんり)という考え方では、翌年も最初の10万円に対してのみ5%の利益がつきますが、複利の場合、増えた5千円も元本に加えて計算されるため、2年目の利益は5千250円になるのです。

※分配金を都度受け取るのが単利、受け取らないのが複利

- 1年後の資産=100,000×(1+0.05)=105,000円

- 2年後の資産 (複利)=105,000×(1+0.05)=110,250円

- 2年後の資産 (単利)=100,000+(100,000×0.05×2)=110,000

わずかな差に見えるかもしれませんが、この複利の効果は時間が経つほど大きくなっていきます。まるで雪だるまが坂道を転がるように、あなたの資産も少しずつ、しかし着実に成長していく可能性があるのです。

時間が味方になる複利の力

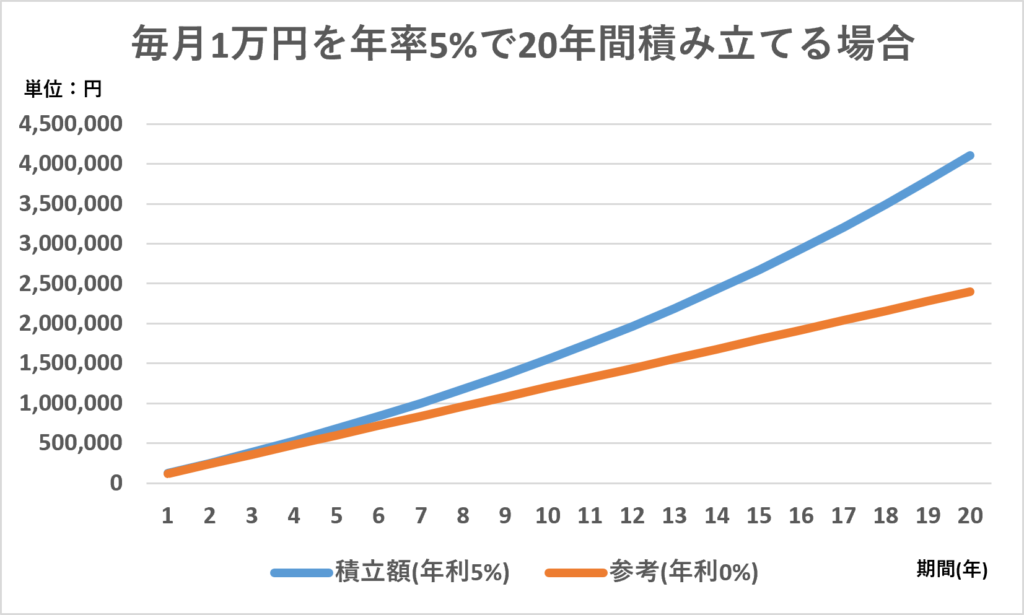

下の図を見てください。これは、毎月1万円を年利5%で積み立てた場合の資産の推移を示したものです。

見ての通り、積み立て期間が長くなるほど、資産の増え方が加速しているのが分かります。

20年間という長期間の場合、5%複利で約411万円、タンス預金だと240万円となり、倍近い結果となります。

これはまさに複利の効果によるものです。運用結果は上記ほどきれいにならず、増えたり減ったりします。しかし後述しますが、株式は長期では右肩上がりとの前提に立てば、早く投資を始めるほど、この複利の恩恵を長く受けることができるのです。

コツコツ育てる喜び。「長期投資の重要性」

「投資はギャンブル的で、一発当てるもの」と考えている方もいるかもしれませんが、それは誤解です。短期的な株価の変動を予測することは非常に難しく、無理な売買は手数料を増やし、損失につながる可能性を高めます。

そこで重要になるのが「長期投資」という考え方です。これは、数ヶ月といった短い期間ではなく、数十年という長い時間をかけてじっくりと資産を育てていく投資方法です

(個人的には、最低3年、可能であれば5年以上の期間で考えることが重要だと考えています)。

短期的な変動に惑わされない

株価のような市場の価格は、日々、様々な要因によって変動します。気がついたら半分にまで下落していることもあるでしょう。

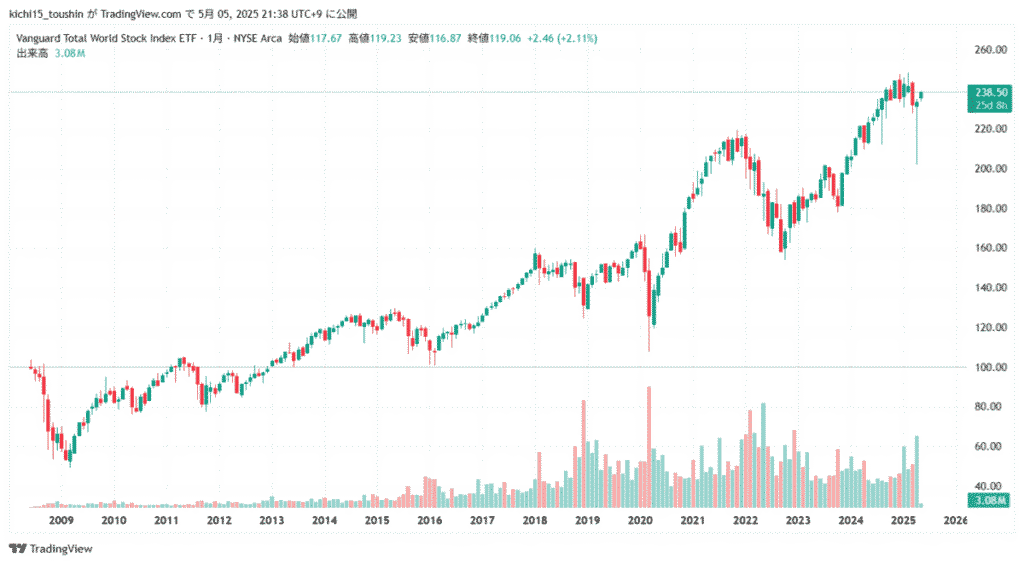

しかし、長期的な視点で見ると、世界経済は成長を続けており、優良な企業もその成長に合わせて価値を高めていく傾向があります。友人に話をする時によく使う図があるので置いておきますね。

リーマンショックで株価が半分になったあたりからのグラフですが、代表的な世界の株式指数は長期的には右肩上がりなのです(図は世界全体約10,000社の株式に投資を行う、アメリカで作られた商品です)。

世界株式指数に連動する商品の、リーマンショックからの推移を示すグラフ

(設定日の2008年6月24日を100として指数化したもの。)出所:TradingView https://jp.tradingview.com/symbols/AMEX-VT/ Vanguard Total World Stock ETF

ここに、よく聞かれる話として、少しだけ説明を足します。

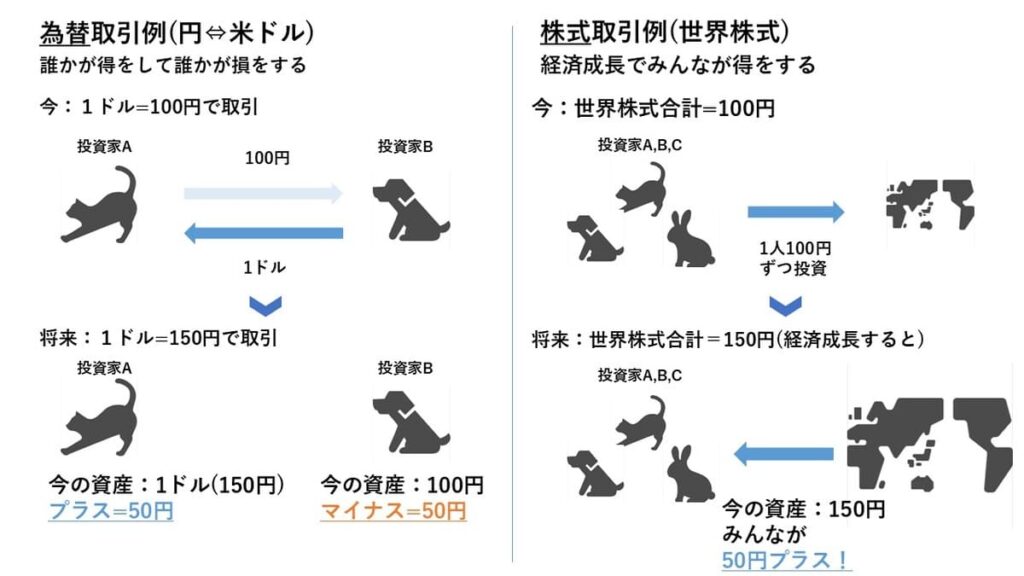

「株も為替も上がるか下がるかの50%だよね?」と聞かれることがありますが、為替は一方の通貨が上がればもう一方が下がるためその通りです。しかし、経済成長が続くという前提に立てば、株式投資は短期的な上下動はあるものの、長期的には勝ちやすいと言えるでしょう(会社を背負う時にはここまで断言すると怒られますが)。

株式投資は、企業の成長資金となるものです。その資金を元に、企業は競争し、より良いサービスを提供しようと努力します。結果として、企業の成長が世界経済の発展につながり、株価も上昇していくのです。

もちろん、短期的には景気や政治要因等、大きく変動します。しかし、価格の変動に一喜一憂せず、長期的な成長を信じて株式や株式に投資をする投資信託への投資を続けることが、資産を大きく育てるための重要ポイントとなるのです。

時間分散でリスクを軽減

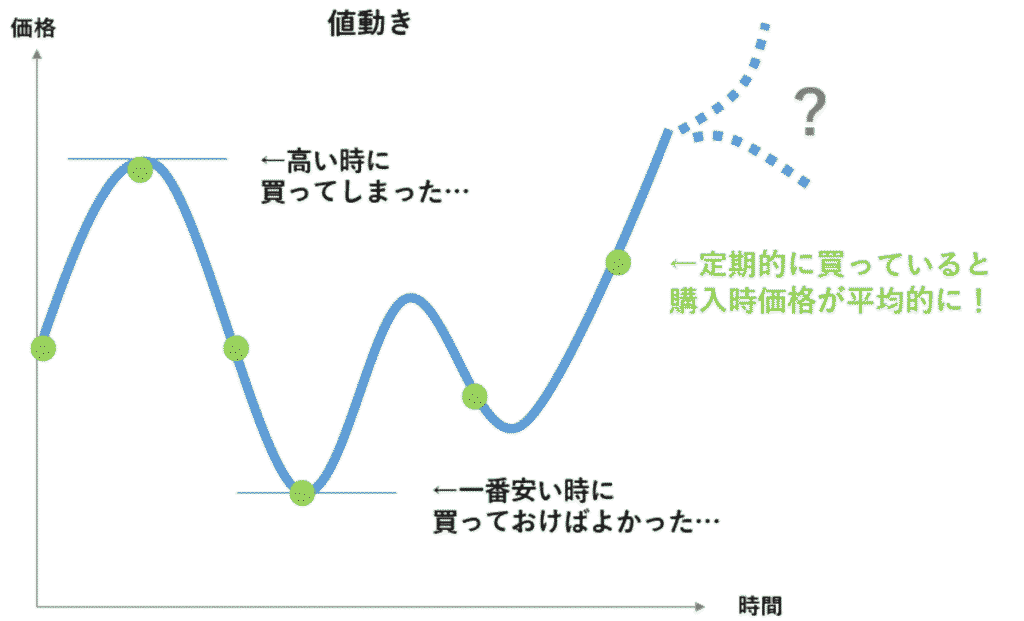

長期投資と合わせて覚えておきたいのが「時間分散」という考え方です。

これは、一度にまとまった金額を投資するのではなく、時間をかけて少しずつ投資していく方法です。

例えば、毎月決まった日に一定額を投資する「積立投資」は、時間分散の代表的な例です。価格が高い時には少なく、安い時には多く購入することになるため、平均購入単価を抑える効果が期待できます。

多くの金融機関のホームページでも積立投資の有効性について解説されています。次回以降記載しますが、少額からでも始められるNISA制度の積立投資枠を活用することも、長期投資を始める良いきっかけになるでしょう。

一番にならなくて良い。3つの「分散投資の原則」

最後に紹介するのは、「分散投資」という考え方です。

これは、投資する対象を一つに絞らず、複数の異なるものに分けて投資することで、リスクを減らすための基本的な原則です。

関連記事:分散投資について、感情面から記載した雑記はこちら 個人投資家の3原則 【運用全般②】

なぜ分散投資が大切なのか?

もしあなたが、ある一つの会社の株だけに全財産を投資していたとしましょう。その会社が業績不振に陥ったり、倒産してしまったりした場合、あなたの資産は最悪0になってしまいます。

しかし、複数の異なる種類の資産(例えば、株式、債券、不動産など)や、異なる地域、異なる業種の企業に分散して投資していれば、一つの投資先で損失が出ても、他の投資先で利益が出ていれば、全体としての損失を抑えることができます。

これは、「卵は一つのカゴに盛るな」という格言によく例えられます。一つのカゴに全ての卵を入れてしまうと、そのカゴを落とした時に全ての卵が割れてしまいますが、複数のカゴに分けて入れておけば、一つのカゴを落としても他の卵は無事ですよね。

一つの銘柄だけに投資をすることはギャンブルと言っても過言ではありません。

具体的な分散の方法

分散投資には、大きく分けて以下の3つの方法があります。

資産の分散:

株式だけでなく、債券や不動産、金など、異なる性質を持つ資産に投資することで、リスクを分散します。一般的に、株式はリターンが高い反面リスクも高く、債券はリターンは低いものの比較的安定していると言われています。

色々な資産がありますが、第1回でも触れた通り、預金”だけ”を保有されている初心者の方については、まずは株式メインの商品か、株式と比較的に逆の動きをする債券を一部組み合わせた商品のどちらかから始めると経済成長の恩恵を分かりやすく感じられると思います。

地域の分散:

日本国内の企業だけでなく、海外の企業にも投資することで、特定の国の経済状況に左右される危険性を軽減します。

銘柄の分散:

株式に投資する場合でも、一つの会社の株だけでなく、複数の異なる業種の会社の株に投資することで、個別の企業リスクを分散します。投資信託などを活用すれば、手軽に多くの銘柄に分散投資することができます。

日本の年金資金運用の例

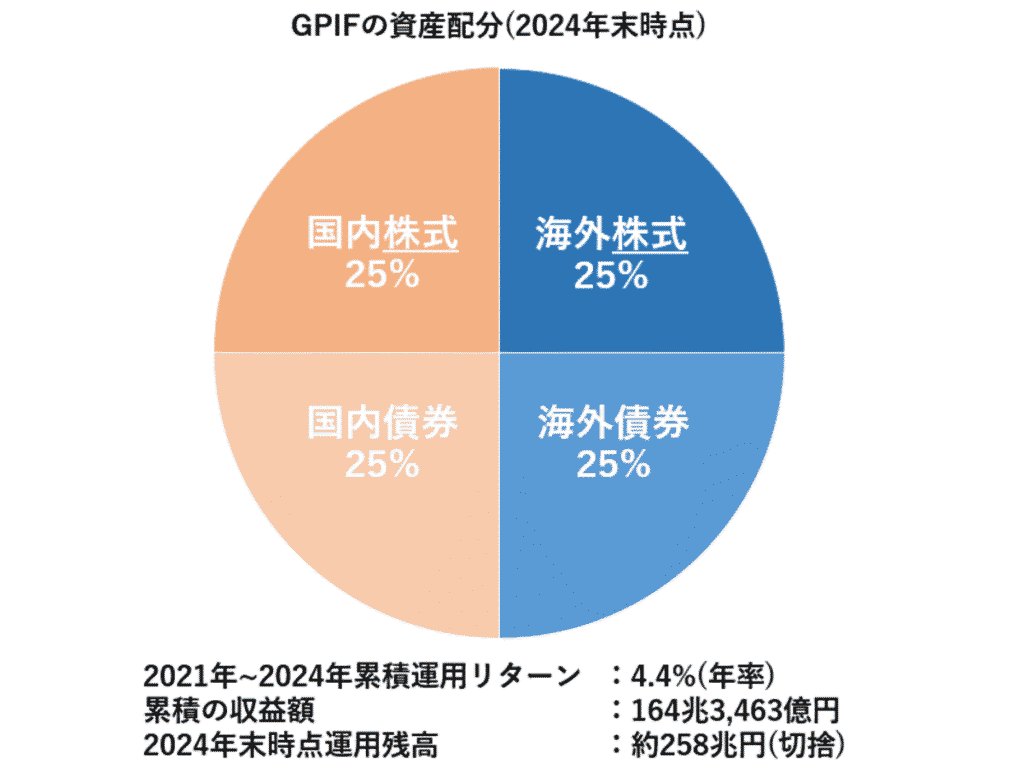

資産や地域の分散の例として、私たちの年金資産を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本運用比率を見てみましょう。

参考:GPIFホームページ https://www.gpif.go.jp/

GPIFの資産配分比率は以下図の通り、ざっくり株式に50%、債券に50%、国内と海外も50%ずつとしています。

海外の年金運用では株式60%、債券40%を基本とする例も多いですが、GPIFも経済動向に応じて資産配分比率を調整しています。

運用開始からの累計24年間で年率4.4%のプラス、約164兆円もの途方もない金額を増やしているのは、「運用」の力、そして分散投資の重要性を示しています。少子高齢化が進む中、なんとか年金原資を確保できているのは、まさに分散投資による効果と言えるでしょう。

まとめ:3つの基本を理解して、「負けずらい」投資家 へ

今回は、投資を始める前に知っておくと便利な「複利の効果」「長期投資の重要性」「分散投資の原則」という3つの基本的な考え方について解説しました。

複利の効果:

時間が経つほどお金が雪だるま式に増えていく仕組み。早く始めるほど有利になりやすいです。

長期投資の重要性:

短期的な価格変動に惑わされず、長い目で資産を育てる考え方。時間分散と組み合わせることでリスクを軽減できます。

分散投資の原則:

投資先を一つに絞らず(資産、地域、銘柄)、複数の異なるものに分けることで、リスクを抑える考え方。

これらの基本をしっかりと理解しておけば、きっと「負けずらい」投資家への第一歩を踏み出せるはずです。

もちろん、投資にはリスクも伴います。しかし、正しい知識を身につけ、ギャンプル的にならずじっくりと取り組むことで、将来の可能性は大きく広がります。ぜひ、未来の自分への投資を始めてみませんか?

次回の記事では、実際にどのような金融商品を選べば良いのか、具体的な例を交えながら解説していく予定です。どうぞお楽しみに!

では、また~

前回の記事はこちら:第一回 預金だけではだめ?そもそも投資が必要な理由

※金融の人間の端くれとして、毎度ディスクレーマーは記載しておきます。投資は自己責任です。

また、今回の記事は2025年5月5日時点で手に入る情報に基づき作成しました。

【ディスクレーマー】

・本記事の内容は日本内外問わず、いかなる証券についての取得申込の勧誘を意図するものではありません。

・本記事は信用に足る情報を元に作成していますが、記事内に含まれる情報の正確性、確実性を保証するものではありません。本資料に掲載されている情報によって、何らかの損害を被った場合でも、一切著者は責任を負いません。

・本記事内の情報は、本記事執筆時点の情報に基づく内容を元に記載しております。投資を行う際は最新の情報をご確認のうえ、ご自身でご判断いただくようお願いいたします。